ディズニーに行くと、キャラクターだったり、ショーやパレード、風景など写真を撮る機会はたくさんありますよね。

スマホのカメラでも十分奇麗で素敵な写真を撮れますが、限界はあります。

例えば、暗い室内や日が沈んで夜になってしまうと、ざらざらのノイズが入った写真になってしまします。

他にもショーやパレード中に、動いているキャラクターを撮ろうとしたらブレブレの写真になってしまいます。

そのようなシチュエーションで活躍するのが、一眼レフカメラだったりミラーレス一眼カメラといったちょっと本格的なカメラ。

このブログを読んで頂いているという方の中に、そういったちょっと本格的なカメラが欲しいと考えている方も多くいると思います。

ただ、買おうと思っても何を選んで良いのか分からない…。

そもそも「一眼レフカメラ」とか「ミラーレスカメラ」の違いが分からない。

という方もいると思います。

なので、今回のブログでは、ディズニーでの持ち歩きにオススメのカメラについて紹介します。

・一眼レフカメラとミラーレスカメラの違い

・一眼レフとミラーレスカメラのどっちがディズニーに最適なのか

・ディズニーにオススメの一眼レフカメラ

・ディズニーにオススメのミラーレスカメラ

本格的なカメラになると、お値段も上がりますので「失敗は避けたい!」

自分に合ったカメラ選びの参考にしていただければと思います。

- ディズニーでの持ち歩きなら「一眼レフカメラ」と「ミラーレスカメラ」どっち?カメラを選ぶ4つのポイント

- ディズニーでの持ち歩きカメラは「一眼レフ」と「ミラーレス」どっちでもOK!

- ディズニーにはセンサーサイズAPS-Cのカメラがオススメ

- ディズニーで一眼レフ・ミラーレスを使うなら軽くて持ち歩きしやすいカメラがオススメ

- ディズニーで持ち歩きする一眼レフ・ミラーレスを選ぶなら、できるなら店舗で使用感を確認するべき

- メーカーは「Nikon」、「cannon」、「Sony」がオススメ

- ディズニーでの持ち歩きにオススメの一眼レフカメラ

- ディズニーに持って行くのにオススメのミラーレスカメラ

- まとめ:ディズニーでの持ち歩きに「一眼レフカメラ」と「ミラーレスカメラ」どっちがオススメ?

ディズニーでの持ち歩きなら「一眼レフカメラ」と「ミラーレスカメラ」どっち?カメラを選ぶ4つのポイント

薄暗い室内や夜の景色を撮ろうとしたら、ノイズだらけの写真になってしまった。

ショーやパレードの写真を撮ったらブレブレの写真になってしまった。

スマホのカメラも進化しているとはいえ、そのような写真になってしまうことは多々あります。

そんな時に活躍するのが、一眼レフカメラだったりミラーレス一眼カメラ。

欲しいけど、「カメラよく分からない…」、「カメラを選ぶ基準を知りたい」、と思っている方も多くいらっしゃると思います。

ディズニー向けとしてカメラを買おうと思っている場合、下記のポイントを踏まえて選べば初心者でも失敗はないです。

それぞれのポイントについて、もう少し詳しく解説していきます。

カメラ用語も合わせて解説していきますので、カメラ初心者の方も安心して読んで頂ければと思います。

カメラを選ぶ基準を説明した後に、ディズニーにオススメのカメラも紹介しますので、参考にしてみてください。

ディズニーでの持ち歩きカメラは「一眼レフ」と「ミラーレス」どっちでもOK!

カメラに興味を持ち始めて最初に迷うのが「一眼レフ」と「ミラーレス」のどっちにすれば良いのかという点だと思います。

これに関しては、ディズニーで使う分には「一眼レフ」と「ミラーレス」どちらを選んでもOK!

自分の好きな方で問題ありません。

と言っても、一眼レフカメラとミラーレスカメラには、それぞれ長所・短所があります。

一眼レフカメラとミラーレスカメラの簡単な構造と特徴について、もう少し詳しく解説していきます。

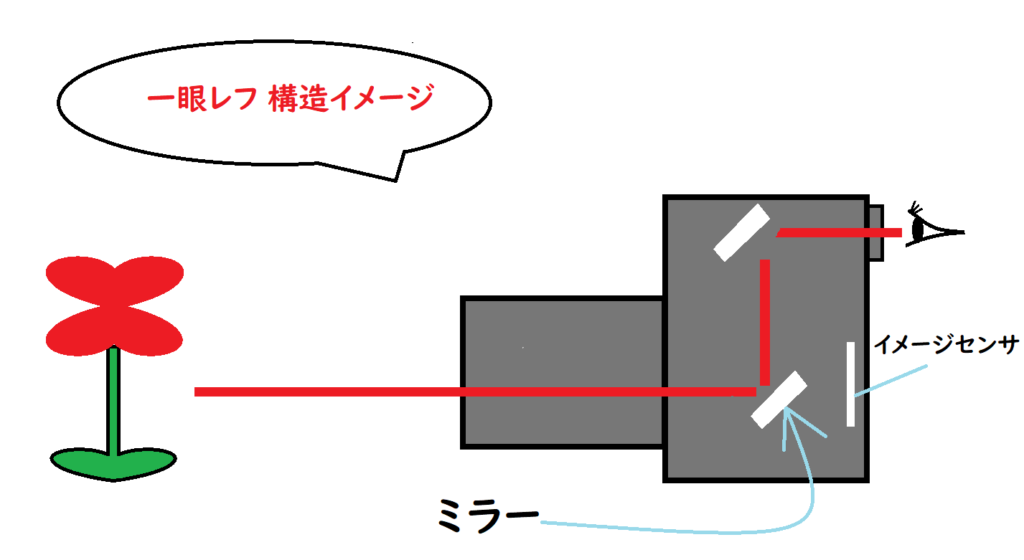

一眼レフカメラとミラーレスカメラの違いはミラーが有るか無いか

「一眼レフ」と「ミラーレス」の違いは、カメラ本体に「鏡(ミラー)」が有るか無いかです。

「一眼レフ」と「ミラーレス」の決定的な違いはこのミラーが有るか無いかという構造だけです。

上の図にあるように、「一眼レフカメラ」はレンズから入った光をミラーで反射させてからファインダー(写真を撮る時に覗く穴)に届きます。

レンズ越しの景色を鏡を反射させてファインダーに届けているので、肉眼で見た景色とファインダーを覗いて見た景色にほとんど差異がありません。

なので、撮影の時に明るさやホワイトバランスの設定を変えてもファインダーを覗いた時の景色に変化はまりせん。

生の景色や被写体をファインダー越しに見ているので、運動中の人やペットなど動く被写体を直接見ながら撮影可能のため、ピントを合わせやすくシャッターチャンスを逃しません。

デメリット、というか注意点としては肉眼とファインダー越しの景色は変わりませんが、出来上がりの写真が異なることです。

出来上がりの写真をイメージし設定を変えて撮影をする必要があるので、慣れるまでは難しく感じるかもしれません。

また、構造上本体にミラーを搭載しているため、ミラーレスと比べるとサイズが大きく、重くなってしまいます。

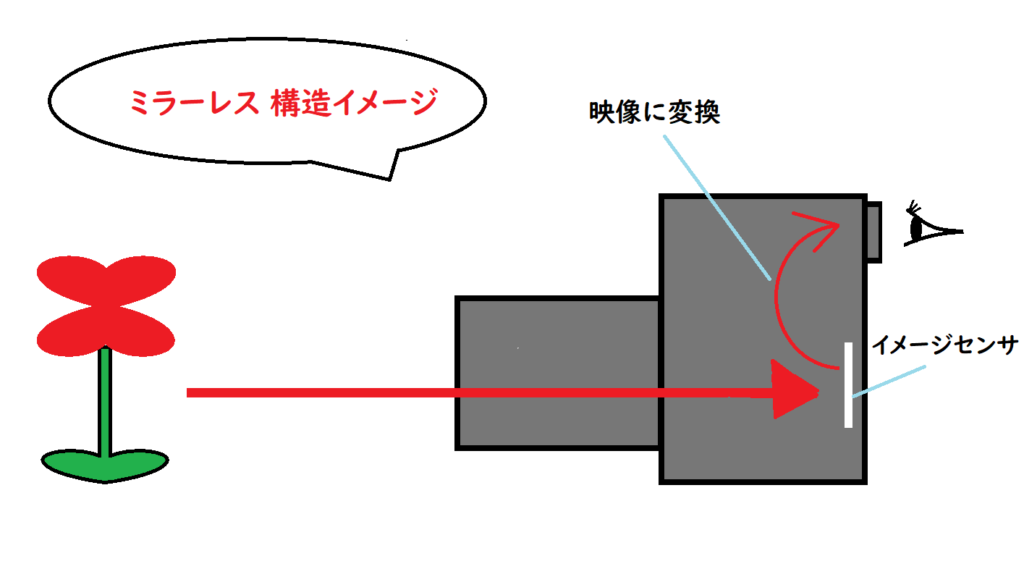

一方、ミラーレスカメラは下の図のように、ミラーがなく、レンズから入ってきた光をセンサーに取り込み、映像に変換しています。

レンズ越しの景色を映像に変換してファインダーに届けているので、ファインダー越しの景色と出来上がりの写真に差異はありません。

どういうことかと言うと、撮影の時に明るさやホワイトバランスの設定を変えるとファインダーを覗いた時の景色も変化するということです。

そのため、撮影の失敗を防ぐことができるのと、撮影したデータを確認しなくてもどのような写真を撮れたのかが分かりやすいです。

デメリットとしては、一度センサーを経由してレンズ越しの景色を変換しているので若干のラグが発生してしまいます。素早く動くものだったりに対してはピントが合わせにくい、とひと昔前は言われていたようです。

現在のミラーレスカメラは、ここ数年で各段に性能がアップしたため、素早く動く被写体に対してもほぼラグを感じません。

写真家やカメラマンなど、本格的に仕事として利用する場合は分かりませんが、趣味やディズニーで写真を撮る上では気にすることはないでしょう。

気を付けた方が良いのは、ミラーレスは一眼と比べバッテリー消費が早いので長時間の撮影するなら予備バッテリーが必要です。

ミラーレスはミラーがなく、一眼レフと比べパーツが少ないのでサイズが小さく、軽量の物が多いです。

ディズニーにはセンサーサイズAPS-Cのカメラがオススメ

『APS-C』とはカメラの”センサーサイズ”の種類のことを指し、このセンサーサイズでカメラの画質・クオリティが決まります。

センサーサイズが大きいほど高画質の写真を撮ることができますが、センサーが大きいほどカメラの重量と値段が上がります。

(厳密なことを言うと、画質は様々な要素によって決まるため、センサーサイズが小さいから画質が悪い、というわけではないようです。詳しい解説は申し訳ないですが本ブログでは省略させていただきます。)

メリット:高画質の写真を撮ることができる

デメリット:カメラの重量と値段が上がる

センサーサイズの主な種類は、下記の通りとなっています。

上から順にセンサーサイズが大きくなっています。

結論から言うと、この中だとディズニーで撮りたい人へのオススメはAPS-Cです。

一番大きいフルサイズは、もちろん画質が良くなりますがカメラが重くなりますし、値段も各段に上がります。

ディズニーで一日中フルサイズの重いカメラを持ち歩くのは、結構キツイです。

まだ自分に合うカメラが良く分からないのに、フルサイズの高価なカメラを買うのは、非常に高い投資になります。

もし、初めてカメラを購入するのであれば、いきなりフルサイズにするのは個人的にオススメしません。

では、なぜセンサーサイズAPS-Cのカメラをオススメするのかと言うと、『写真の画質、値段、カメラ重量』のトータルのバランスが良いからです。

どうせ一眼レフを購入するのであれば、スマホの写真とのクオリティの違いを感じたいと思います。

かつ、なんとか手の届く値段。そして持ち運びに苦しくない。というのを考慮するととAPS-Cが最も最適解だと考えいています。

フォーサーズはどうなの?と考える方もいると思いますが、フォーサーズのデメリットとしてよく下記のデメリットが挙げれれます。

①階調表現に乏しく白飛び黒つぶれしやすい

②暗所での撮影に弱くノイズが出やすい

③ボケ量が少なく大きいボケ表現が困難

ディズニーでは夜のパレードやショーがあったり、ちょっと暗い店内もあります。

その他、閉園間際など夜に撮りたい時もあると思います。そのような場面での撮影時にノイズが出ることが考えられます。

もちろん、画質こそAPS-Cより劣るかもしれませんが、ファーサーズは価格が安い、望遠~超望遠の撮影に強いというメリットもあるので、決して悪いということではないです。

ディズニーで一眼レフ・ミラーレスを使うなら軽くて持ち歩きしやすいカメラがオススメ

ディズニーに持って行くカメラを選ぶなら、「軽くて持ちやすい」に越したことはありません。

東京ディズニーリゾートは、日によって違いはあるものの朝の8時にオープンして夜の10時に閉園します。

楽しいとはいえ、開園から閉演まで遊ぶと相当体力使いますよね。

カメラ関係なく、荷物は少ない方が身軽で快適です。

そのため、性能はもちろんですが、カメラは極力コンパクトなのが望ましいです。

一日中首にぶら下げているのもキツイですし、時折カバンにしまうと言っても、交換レンズなど一式合わせて1kgを超えるなんて普通にあります。

普段の荷物に、カメラ分の重さをプラスしても苦しくないと思えるカメラを選ぶのが重要です。

アトラクションに乗ったりショーやパレードを見たり、美味しい物を食べたり、ディズニーの楽しみはたくさんあります。

写真も大事ですが、思い出にとして残しておくことが大切ですので、持ってて苦にならないカメラを選びましょう。

ディズニーで持ち歩きする一眼レフ・ミラーレスを選ぶなら、できるなら店舗で使用感を確認するべき

すでに一眼レフカメラだったりを使用したことがある方であれば、あまり心配ないのかもしれませんが、初めて購入する方は特に家電量販店などで実物を触ってから購入したほうが良いです。

まず、上記でも書いたようにディズニーに持って行くカメラは「軽くて持ちやすい」ものがオススメ。

調べればカメラの重量は記載されていたりするのですが、実際にカメラのグリップを掴んだ感触、グリップを掴んで感じる重量は触って初めて分かるものです。

持ったら意外と重かった、重いと思っていたけど実際はそんなに重く感じなかった、ということは多々あります。

また、自分の手に対してカメラの大きさが合うかも確認しておきたいですね。

手にフィットするか、写真が撮りやすいか、シャッターを押しやすいかなど確認しておきましょう。

実際にファインダーを覗いて、写真を撮るときのことを考えて実機を見ておくのも良いですね。

その他、メーカーや機種によって意外と違うのがシャッター音。

「ッシャッ」という電子音の軽いようなものから、「ガシャッ」という重厚感のあるものなど、色々な音があります。

自分が写真を撮った時に気持ちいいと感じる音を探してみましょう。

カメラは長く使い続けることができるものなので、とにかく自分が持って愛着を持てるかどうか、を重視するべきです。

メーカーは「Nikon」、「cannon」、「Sony」がオススメ

一眼レフカメラ、ミラーレスカメラを販売しているメーカーはいくつかありますが、特にこだわりが無いのであれば「Nikon(ニコン)」、「Canon(キヤノン)」、「Sony(ソニー)」をオススメします。

理由は、レンズのラインナップが豊富だからです。

レンズには、遠くのものを撮れる望遠レンズ、広い画角で撮れる広角レンズなど種類は様々。

上記3社はレンズが潤沢なので、撮りたいシーンにピッタリのレンズはあるはずです。

個人的には、カメラのボディと同じメーカーの純正レンズをオススメします。

当たり前ですが、カメラ本体とレンズが最適な組み合わせになるので、間違いのない写真を撮ることが可能です。

キヤノンやニコンなどそれぞれのカメラに使用可能なサードパーティ製レンズというのもありますが、レンズによってはピントの調整が必要であったり、何か不具合が生じたときにカメラボディとレンズ、別々のメーカーでサポートに出す必要という手間があるので、初心者は純正が良いのかなと考えています。

ただ、純正レンズはサードパーティー製レンズよりも高くなるので、なかなか手が出せないのも事実。

近年のサードパーティー製レンズは、性能が上がってきているものもあるので、サードパーティー製レンズも検討の余地はあると思います。

その他、「Nikon(ニコン)」、「Canon(キヤノン)」、「Sony(ソニー)」をオススメする理由は使っている人が多いからです。

使っている人が多い利点は、「使い方を調べやすい」、「疑問を解決しやすい」ことだと考えます。

人物を撮りたい時の最適な設定や風景を撮るのに最適な設定、シーンに合わせた設定方法など、分かりやすく解説してくれている人が多いです。

また、もし身近に同じメーカーのカメラを使用している人がいれば、レンズの貸し借りもできると思います。

誤解のないように一応言いますと、上記3社以外のメーカーがダメ、悪いということではありません。

オリンパス、パナソニック、ペンタックス、富士フイルム、などなど、どれも素敵な写真を撮れるカメラが揃っています。

オススメとは言いましたが、カメラ選びの重要ポイントではないです。

結局、自分がカメラを持った時、シャッターを押したときの心地よさで選ぶのが失敗しない選び方だと思います。

ディズニーでの持ち歩きにオススメの一眼レフカメラ

上記までで、ディズニーに持って行くカメラの選び方について解説しました。

●一眼レフとミラーレスカメラ自分の好きな方でOK

●APS-Cのカメラがオススメ

●軽くて持ちやすいのがオススメ

●できるなら店舗で使用感を確認

上記のポイントを踏まえて、個人的にディズニーで使うのにオススメなカメラをピック紹介していきたいと思います。

まず最初に一眼レフカメラのオススメ製品を紹介したあと、ミラーレスカメラのオススメを紹介していきます。

Nikon D5600

私はディズニー関係なく「初めての一眼レフカメラを買うなら?」と聞かれたら、確実に『Nikon D5600』と答えます。

とにかく、全てがちょうどよい。

「手に収まるサイズ感で軽い」、「スマホ写真との違いを感じられる仕上がり」、それでいて「初心者でも手の出しやすい価格」、初めてのカメラに最適なポイントを丁度良く抑えてくれています。

まず、サイズについては、カメラとキットレンズを合わせても重量は700gを切る軽さ。

一日中首からぶら下げたままディズニーを歩き回っても疲れません。

そして、イメージセンサーはAPS-Cサイズなので暗所にも強く、室内でグリーティング撮影やパーク夜景もしっかりキレイに撮影すること可能です。

レンズ付きでも10万以内に収まる価格。

初心者向けと言いつつ、性能的には性能が中級機に近いレベルだと思っているので長く使い続けられるオススメの一台です。

Canon EOS Kiss X10

1つ前に紹介したニコンD5600と同程度性能と価格帯のカメラ『Canon EOS Kiss X10』。

正直、NikonのD5600とCanonのEOS Kiss X10のどっちがいいかは、その人の好みだと思っています。

本格的に仕事をしている方や長くカメラを使用している人であれば、細かな性能さや違いは分かると思うのですが、これから始めて一眼レフを手にするという方には分からないレベルなのではと思っています。

実際、私はディズニーでそれなりの年月ディズニーで写真撮ってきましたが、D5600とEOS Kiss X10のどっちで撮った写真かなんて見分けられません。

なので、自分の琴線に触れた方で良いと思います。

EOS Kiss X10は撮影をアシストする機能が充実しており、写真やイラストで説明画面が表示されたりカメラ操作になれていない人も難なく使えます。

明るさの設定変更が「暗く~明るく」だったり、背景をぼかしたい設定にしたい時が「ぼかす〜くっきり」というように直感的に操作できるのも嬉しいポイントです。

ちなみに、EOS Kiss X10の上位機種にあたる『EOS Kiss X10i』というものもあります。

しかし、初心者さんに欲しい機能や性能というのはEOS Kiss X10と大差はありません。

カメラ趣味を続けている中級者の方向けかなと考えています。

性能が上がっている分お値段も高くなりますしね。

ディズニーに持って行くのにオススメのミラーレスカメラ

次に、ディズニーにオススメのミラーレスカメラを紹介します。

Sony α6400

よくソニーのミラーレスカメラは、業界でもトップクラスと言われています。

そして初心者にオススメなのが『Sony α6400』です。

個人的にもコスパ最強のミラーレスカメラだと思っています。

α6400最大のセールスポイントとも言われているのがが「優れたAF性能」。

ピント合焦までの速度が0.02秒と超速で、動く被写体に対しても追従性が非常に高く、シャッターチャンスを逃しません。

ディズニーはショーやパレードで激しく動くキャラクターを撮影する場面も多々ありますので、α6400のAF機能は非常にありがたいポイントです。

また、α6400は非常にコンパクト。

軽く小さく、荷物が増えた感覚がないくらいです。

ただ、人によってはカメラを持った時に小さすぎて撮影しにくいと感じることもあるようですので、購入の際はそのことを頭に入れておくと良いでしょう。

Nikon Z50

ミラーレスカメラは小型軽量化というメリットはあるものの、人によってはカメラの持ちやすさやボタンの押しやすさが合わないという場合もあります。

しかし、Nikon Z50は軽量化と持ちやすさのバランスが良い。

手にシックリくるので、ショーやパレードなど長時間カメラを構える時にも最適なカメラです。

しかし、やはりその他のミラーレスカメラと比較すると大きさや重量という面では劣ると思うので、どちらを重視するかで選んだ方が良いでしょう。

また、「Z 50」はニコンが新しく打ち出したZシステム初めてのAPS-Cフォーマットのカメラということもあり、現状レンズの種類が少ないのも事実。

今後、レンズは増えていくとは思いますが、購入の際は販売されているレンズの種類も見ておいた方が良いと思います。

もし、既にNikonの一眼レフカメラを使用している場合は、専用のアダプタを使用することで一眼レフカメラのレンズ(Fマウントレンズ)を装着することも可能です。

一眼レフでニコンユーザーだった方でミラーレスに買い替えを検討している方は、ボディーとアダプタのセットを買うのも1つの手だと思います。

まとめ:ディズニーでの持ち歩きに「一眼レフカメラ」と「ミラーレスカメラ」どっちがオススメ?

ディズニーで使うのにオススメの一眼レフカメラ・ミラーレスカメラを選ぶポイントについて紹介しました。

●一眼レフとミラーレスカメラ自分の好きな方でOK

●APS-Cのカメラがオススメ

●軽くて持ちやすいのがオススメ

●できるなら店舗で使用感を確認

今回の記事がカメラ選びの参考になれば幸いです。

ディズニーの楽しみはアトラクションやショー、グリーティング、レストランと様々ですが、カメラがあれば楽しさが倍増します。

ぜひ、カメラを購入した際には、パークでの写真撮影を楽しんでください。

以上、【ディズニーでの持ち歩きなら「一眼レフカメラ」と「ミラーレスカメラ」どっちがオススメ?】という記事でした。

コメント